2022/6改定

駐車場から玄関までが暗い

暗くて階段になっているので危ない

防犯性も高めたい

こんな悩みを解決します。

実際に駐車場から玄関までが暗く、調べて取り付けまでの流れをお伝えします。

これでもう暗いストレスから解放されますよ。

ムサシのセンサーライトはコンセント式で抜群に明るい

はじめに

駐車場から玄関までが暗いのです。

また段差や、敷石、庭木などもあり、夜歩くのがちょっとした危険ですらあります。

それとは別に明るければ防犯性も高まります。

こういった希望からセンサーライトを検討して取り付けることにしました。

- 1.センサーライトの選び方

明るさ、機能、品質、実際に選んだもの

- 2.取付方法は?

実際の取付を写真多数で紹介

業者の取付方法教えます - 3.気をつける点は?

防水性能、コード長さ、近隣への配慮

1.センサーライトを選ぶ

センサーライトはどの点に注意して選んだらよいのでしょうか。

多くの商品レビューから見えてきたポイントは3つ。

・明るさ

・機能

・品質

これを順に検討していきます。

明るさ

暗いのを解決するので、それなりの明るさが欲しいです。

そうなると電源はコンセントになりますね。

電池式は交換が面倒ですし、切れてちょくちょく買うのも捨てるのも、手間とお金がかかります。

充電池という手もありますが、充電の手間が増えます。

なりより電池式や、ソーラー式は暗い。

さて明るい暗いは人それぞれの捉え方なのですが、室内の基準だと6畳で約3,000ルーメンという日本照明工業会の基準があります。

・屋外なので、室内の白い壁のように光の反射は期待できない

・屋外の光は逃げる

・草木が生い茂る小道、自転車などの物陰もある

こういった理由で大光量タイプにします。

電気代は大光量でもLEDですし、センサーで一定の時間だけ点灯するので、それほど気になる金額になりません。

明るさでいえばハロゲンランプも一部ありますが、非常に熱くなるので、落ち葉などで発火しそうなので使う気になれません。

また電気代もそれなりにかかりますし、おすすめはしません。

機能

駐車場から、玄関までの通り道を照らすので、照らす角度調整や、センサーの向き調整に優れたものがいいですね。

せっかく取り付けても、

照らしたいところに当たらない

そもそも反応しない

これでは何のために取り付けたのか、意味のないモノになってしまいます。

当たり前のようですが、レビューを見ると「角度が悪く思ったよりも暗かった」、「反応しない」とかそれなりに出てきます。

なので調整しろの少ない、もしくは調整なんてできないものは検討外です。

品質

いくら性能が良くても、すぐに点灯しなくなるのはこれもまた問題です。

防水性が弱かったり、内部のはんだ付けが不良だったり、LEDの品質が悪かったりなどさまざまですが、購入、取り付けの労力をかけて使えなくなるのは非常に残念です。

中華製は安さが魅了ではありますが、やはりAmazonレビューの星1,2を見ていくと品質に不安が残ります。

ムサシ3灯フリーアーム式LEDセンサーライト LED-AC3042

そして条件を出して検討し、選んだのはこちら

選んだ理由は

1.屋外センサーライトで一番の明るさ

2.両サイドのライトパネルが良く動く

3.1年保証

消灯時間

動きがなくなってから消灯は、5秒から5分まで調整可

3つのセンサーモード

・日中も夜もセンサーでONモード

・日中は明るいのでセンサーOFF、夜だけセンサーONモード

・暗くなって常夜灯+センサーで全灯モード

取り扱い説明書はこちら

ムサシの良くないAmazonレビュー

Amazonだとトップに低評価のレビューが飛び込んできますが、全体の評価比率は悪くありません。

どのような商品も壊れることは必ずありますので。

参考までにわが家ではヒサシのない風雨のあたる場所で8ヶ月経ちますが、何も問題はありません。

ムサシのセンサーライトを選んだのですが、最終まで候補に残ったメーカーにエルパがあります。

比較してみましょう。

エルパの取扱説明書はこちら

※その他アイリスオーヤマは、レビュー品質に不安が残るのと、少しく暗い(2,400ルーメン)ので候補外です。

▶明るさはムサシ

ムサシは4,000ルーメン、エルパは3,300ルーメン。

▶機能はエルパ

エルパの方が高機能

センサーの感度範囲が広く、感度を抑えるマスクも付属。ムサシなし。

またセンサーを感知する明るさの調整が可能。ムサシなし。

光の拡散パネルでより広範囲に散らしてまぶしさを軽減。ムサシなし。

でもムサシは照らす面の調整がすばらしい

照らす三面のうち両側2面は、これでもかと言うほどに動きます。

▶品質は同等

両方とも以前からある日本の照明関連を扱うメーカー。

でも保証はムサシだけ1年間。

▶投光器としての機能は両方ともにあり

常時点灯させる投光器としての機能です。

ムサシはひもスイッチ、エルパは電源の抜き差しで可能。

▶取付は両方同じ

両方とも付属のクランプか、ビス止め。

※ムサシだけロングクランプ別売あり。

別売りではステンレスバンドに対応。

ムサシだけ三脚などのスタンドに取り付けのプラ片が付属。

▶ムサシはグッドデザイン賞受賞

デザインがおしゃれなのがいいですね。

2.センサーライトの取り付け方法

それでは実際につけていきます。

位置決め

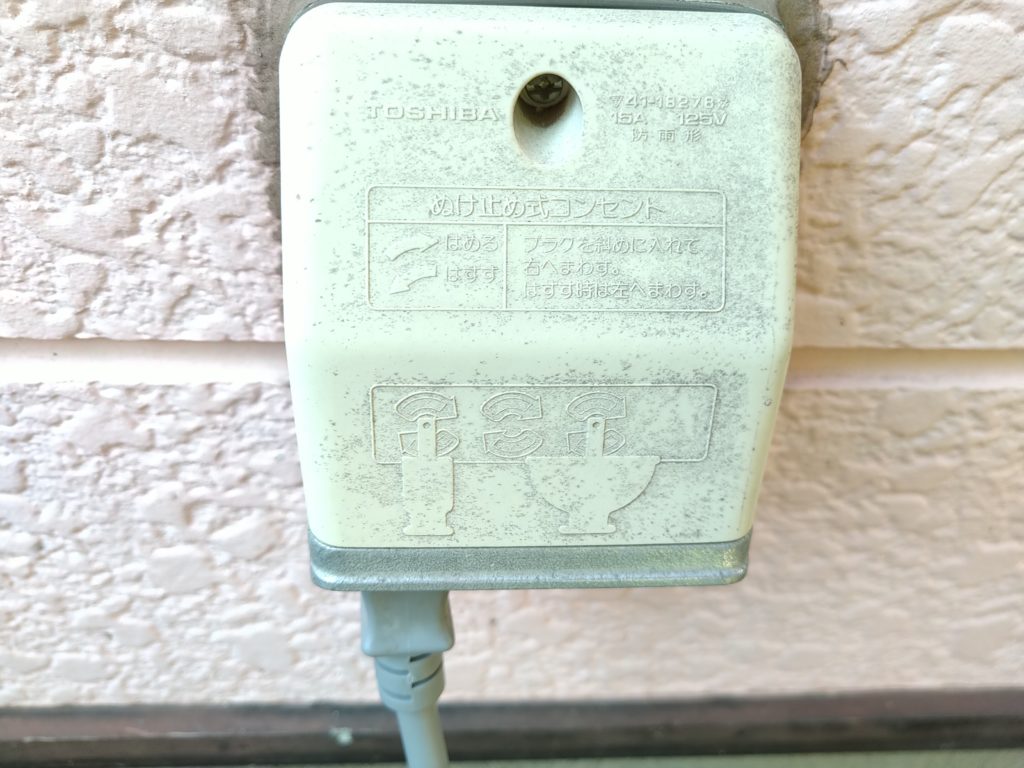

電源を取らなくてはいけないので、付属コード長さ3mから届く屋外コンセントの範囲になります。

直線距離で結ぶと見た目が悪くなるので、直角に曲げて縦横に這わすと3mでも意外に短く感じます。

でも長さが足りなければ、屋外用の延長コードで足せばOKなのでそれほど気にしません。

ちょうどいいところに雨戸の戸袋があったので、ここの角に取り付けることにします。

方法は壁付けにします。

その他の取付方法としては

クランプ式

付属のクランプで柱や、木などに取り付けができます。

クランプの挟む板の中央がくびれているので、木の幹のような円柱にもしっかりと固定できます。

クランプは110mmまで開きます。

足りなければ別売の角柱で160mm、円柱で85mmまで開くクランプがあります。

またクランプがうまく締まらない場所なら、別売のステンレスのバンドでとめる方法もあります。

常時光らせる投光器として三脚に固定できるプラ片も付いているので、適当なビスやナットで固定すれば自立して自由に使えます。

三脚のカメラ固定用ネジはインチだったので、外して適当なボルトとナット、ナットの頭が小さかったので座金も使って固定。

一度壁付けすると、カンタンに三脚や、クランプ式として切り替えられないので注意です。

壁固定のネジを外す必要があるからです。

パーツが余分にあればよかったですね。

逆にクランプ式と、三脚式の切り替えはそれほど面倒ではありません。

さて話を戻して、

壁固定の場所を探っていきましょう。

本体部分を外して土台だけを、付ける場所にあてがってみます。

位置決め用の段ボールに印刷された台紙がありましたが、今回は現物を使います。

土台の真ん中の白いのが気になりそうですね。

これはシリコンで、周りのねじを締めたときに、これが土台と本体をつなぐ摩擦力となってしっかりと固定します。

取付

位置が決まったので、いよいよ取付。

テクスビスというネジ先がドリルのようになっているビスがあれば楽なのですが、あいにく長いテクスビスがなかったので、戸袋にネジ山を作ってボルトで固定します。

ドリルで穴を開けたところに、タップというネジ山を作る道具をさらに使います。

サイズはM4。

規格でいくつか決まっていて、プラの土台にあいている穴に入る最大の太さです。

皆さんが金属面に壁付けするときはテクスビスが楽なのでおすすめです。

これなら木にネジを止めるように下穴なしでできます。

ただし電動ドライバーを回しすぎないでくださいね。

つける面が段になっているので、低いほうに座金を2枚かませて、2面を同じ高さにして固定。

説明書によれば対角に2本止めでいいようなので、これに習い2本止にします。

4本止めでももちろん大丈夫です。

土台がついたら、本体をくるくる回してつけると完成。

次は配線をキレイにします。

配線処理

左側に雨どいがあるので、この後ろに配線を隠すことにします。

だれないように、土台を止めたときと同じようにビスを一本止めてコードを後ろへ流します。

今度は雨どいから、右の屋外コンセントまで外用水栓の後ろを通して接続。

3mほぼちょうどの長さで、余りなく、不足なくつなぐことができました。

3.気をつける点

防水性能

エルパは防水、おすすめのムサシは防水でなく、防雨とされています。

この違いは「IPクラス」で分かります。

IPとは有名なIPアドレスのIPとは違って、イングレス(侵入)、プロテクション(保護)の略です。

エルパはIP45、ムサシはIP44

数字が大きいと性能が良くなります。

実際にどうのように、1の違いがあるのかというと

IP45は

「いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない」

検査方法は3mの距離から全方向に12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、3分間

IP44は

「いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない」

検査方法は300〜500mmの高さより全方向に10ℓ/分の放水、10分

IP45がより良いのは分かりましたが、日常の屋外照明ではIP44で十分ですね。

→設置後ほぼ1年経ちましたが何も問題は出てきていません。

ムサシのサイトには「水中・暴風での使用はしないでください。」とあります。

これによれば雨よりも、台風の風を心配した方が良さそうです。

コード長さ

今回は付属のコードの長さがピッタリでしたが、そううまくいかない場合もあります。

なので長さが足りないといって使いづらい場所につけるより、延長コードを使ってよりよい位置につけましょう。

延長コードは屋外用の防雨型でないと、漏電するので危険です。

また屋外コンセントがないのであれば、確実な明るさを出すために増設をしましょう。

工事を依頼するのなら、業者依頼は担当者のレビューを見ながら選べるのが安心です。

どんな人が来るのか気になりますからね。

近隣への迷惑

今回使ったものはフラッシュしないものなのですが、大光量で、調整しても近隣へ光が漏れると迷惑に思う人もいるようです。

センサーでなくとも、切れかかっているLEDは点滅するので、屋外の門灯やポーチライトは気になるものです。

設置したらお隣へ、「お気になるようでしたら調整します」と、一声かけておくとよいでしょう。

私もぐるっと周りの家に伺っておきました。

中央も動きますが、特に左右の向き調整が自在です。

敷地内に光が収まるようにしましょう。

通路が明るくなり、段差が見やすくなったので夜でも安心です。

LED3面のうち、1面は玄関前を照らすようにしたので、玄関灯がついていなくても鍵開けが楽になりました。

やはりコンセント100V電源の大光量のなせる技ですね。

より防犯性を高めたいのなら、スマホでも録画が見れるクラウドカメラという方法もあります。

料金は意外と安いのが魅力ですね。

コメント