照明売り場のプロから見た、

電球の選び方を単なる種類や明るさ紹介だけでなく、その解決方法をお伝えします!~後編~

本編では電球選びで、知っておくとより良いものが選べる発展編です。

中編では電球選びに必要なポイントをご紹介しました。

まだご覧になられていなければ、こちらは危険性もあるので必須です。

シリカとクリアの違いなどキレイに見える電球の選び方

はじめに

知っておくとよりキレイになるというお勧めのポイントとは

・シリカとクリアの使い分け

・明るさ

・色

・形

・配光

・光る方法

・本来の色に見える指数

・無線操作できる電球

それでは順に説明していきますね。

電球のシリカとクリアの使い分け

シェード(傘)の作りによって電球の光る部分の表面を変えるとキレイになる!

この電球の光る部分の表面の種類は2つだけ

シリカ

白く曇っている

クリア

透明

ではどのように使い分けるのか見ていきましょう。

白く曇っているシリカ

光る部分の表面の内側に非常に小さい白い粒があり、これで光が拡散します。

フロストという場合もあります

それではどのような場合に使うのがいいのか具体的に見ていきます。

・電球が照明器具で全体に覆われていて、紙や布で光が透けて通るシェードに使う。

→シェード全面が均一の明るさできれいに光ります。

・スチール製などでその面に穴やスリットなどがない照明器具に使う。

→照明の内部でまんべんなく光が反射して、照明から抜ける方向にきれいに輝いていきます。

・シェードを付けない裸電球に使う。

→電球の明かりが直接目に入っても、クリアほどまぶしくないためこちら良いです。

→しかしながら最近では逆に、暗めのクリア電球をほぼ裸電球でつるして使うトレンドもあります。

透明なクリア

光が何も遮るものがなく、LEDの光源から直線的にまっすぐ広がります。

こちらも具体な使い方を見ていきましょう。

・シェードがスリット(切り込みや隙間)入りや網状の照明器具に使う。

→スリットや網状の模様の影が、天井や壁にはっきりきれいに映り込みます。

これらの照明器具にシリカをつけると輪郭がぼんやりとしてしまいます。

・シャンデリア照明に使う。

→直線的な光が装飾のガラスに反射して、よりきらびやかになります。クリアなので、透明なシャンデリアパーツとの違和感がありません。

電球の明るさ

暗めの電球を複数使うのがキレイの基本

明るさとキレイさの関係は、ただものが見えればいいわけではありません。

見せたいもの、必要なところを照らして明るく見せるとキレイに見えてきます。

例えばホテルや旅館、美術館などと、コンビニやスーパーなどと比べるとその違いは明らかです。

ホテルや旅館は必要なところだけに光を当てて、その他は暗いですね。

コンビニやスーパーなどは隅々までガンガンと明るい。

そして今までの日本の家庭の明るさはコンビニ型。

隅々まで明るい。

なのでキレイな電球選びとは実は複数の照明を使って、それぞれは少し暗めの電球を使うのが基本なのです。

キレイな電球はキレイなお部屋、これは照明の考え方から切り替えが必要です。

詳しくはこちらの記事にまとめてあります。

お部屋の大きさに適した明るさ

それでも照明一つでお部屋を明るくしたいという方へ

暗い明るいは日本照明工業会の基準を使います。

これはお部屋の大きさごとに推奨される明るさを決めたものです。

| 畳数 | お勧めlm(ルーメン) |

| 4.5畳 | 2,000lm |

| 6畳 | 3,000lm |

| 8畳 | 3,500lm |

| 10畳 | 4,000lm |

| 12畳 | 4,500lm |

| 14畳 | 5,000lm |

シーリング照明と、ペンダント照明で少し異なりますが、おおむね上記のようになります。

具体的には6畳ですと約3000lm(ルーメン)

現在の明るさの単位は「lm」とかいて「ルーメン」と読みます。

数字が大きいほど明るくなります。

慣れないと明るさの感覚がつかめないので、従来の白熱電球の消費電力としての明るさW(ワット)とlm(ルーメン)の換算表を使います。

| 従来白熱電球 W(ワット) |

LED電球など (lm)ルーメン |

| 20W | 170lm以上 |

| 40W | 485lm以上 |

| 60W | 810lm以上 |

| 100W | 1520lm以上 |

JIS C 8158:2000一般照明用電球代替表示区分の付属書Bより

ざっくり感じがつかめたでしょうか。

この表によると先の6畳で推奨3000lm(ルーメン)が、白熱電球換算で100Wが2つ分の明るさと同じです。

さて従来日本の住宅天井には、ほとんど引掛けシーリングボディ(天井照明をつけるソケット。)が1つです。

またほとんどのケースとして、最近のおしゃれなペンダント照明器具は、電球が1つ。多くても3つです。

なので今までの明るいシーリング照明に慣れていると、 おしゃれな照明は少し対策をしないままでは、暗くがっかりな感じになってしまいます。

この場合はこちらの記事を参考にしてください。

デスクライトに必要な明るさ

主照明以外に明るさを聞かれるのはこれです。

結論から言うと200,300ルーメン。

これも主観では答えられないので、基準を使います。

日本工業規格(JIS)照明基準によると住宅の書斎での推奨明るさが100lx(ルクス)とあるのでこれで考えます。

面倒なことに単位がlx(ルクス)になるので変換が必要です。

1ルクスとは1ルーメンで1㎡照らす時です。

なのでデスクで実際に照らす面積が広くても約0.5㎡(25cm x 100cm)とすれば、

100ルクス ÷ 0.5㎡ = 50ルーメン。

またお部屋の明かりを別につけるとなると、これから差し引かなくてはいけません。

先の日本照明工業会の基準でお部屋の明かりが満たされているとして、デスクが部屋の隅にあって背後から部屋の照明が当たって自分背で影ができるのを補う程度であれば、50ルーメンから少し差し引いてたとしても30から40ルーメン程度になります。

もちろん手元の作業などする場合は明るいほうが見やすいのでこの限りではありません。

先のJIS照明基準によると手芸をする推奨明るさは1000ルクスです。

書斎の時と同じ考え方で行くと

1000ルクス ÷ 0.5㎡ = 500ルーメン

ここからお部屋の明るさを少し差し引いて考えます。

結論として書斎で30,40ルーメン、手芸で500ルーメン弱です。

細かく対応させるのであれば、調光式が良いのかもしれませんが、間を取って200,300ルーメンの電球でよろしいのではないでしょうか。

電球の色

電球の色で受ける印象がだいぶ変わります。

黄色い従来の白熱電球の光はくつろぎを感じますし、青白い光は仕事場や工場で多く使われ、きびきびとした印象があります。

冬は温かみのある黄色い光、夏は涼しげな青白い光と使い分ける方もいます。

色の幅は数でK(ケルビン)の単位を使います

昼光色 5700~7100K

昼白色 4600~5500K

白色 3800~4500K

温白色 3250~3800K

電球色 2600~3250K

JIS Z 9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)

K(ケルビン)は数字の小さい赤黄色い光から始まって、数字が大きくなると青い光になります。

カメラで使われているケルビンを知っている方は、単位は同じではありますが、数字の大小が逆になるので注意です。

電球の色に決まりはありませんが、

一般的に言われているお勧めの色を紹介していきますね。

リビングや寝室、キッチンなどでは、

一般的に電球色が落ち着きます。

洗面や鏡台では、

中間をとって昼白色でしょうか。青白い昼光色ですと顔色が悪く見えますし、電球色だと血色はいいのですが、これでメイクすると日中の明るい昼間の明るさである昼光色に当たった場合との受ける印象のギャップが出ます。

デスクライトでは、

作業で何をするかで色が変わってきます。読書などではリビングや寝室と一緒の考えで、くつろげる電球色がいいでしょうし、計算や製作作業などでは工場やオフィスと同じ考えで、青白い昼光色が良いでしょう。

電球の形

電球の形に注目して、その違いを見ていきましょう。

・一般電球型

迷ったらこれを選べば問題ありません。

もっとも一般的な従来の白熱電球の形です。

光の広がり角度もほかに比べて広いものが多いです。

外見でガラスやプラスチックの発光部分が多いのはその分角度が広いといえます。ソケット分近くまで発光部分が来ているものは従来の白熱電球に見間違えるほどのLED電球もあります。

・ボール(球)型

一般電球型と使い分けポイントは、見た目通りのデザイン性です。

光の広がり角度は商品にもよるのですが、おおむね一般電球型に比べて広いです。

・レフ型

光の広がり方が一番狭く、幅で光が飛ぶイメージです。

スポットライトの照明器具と合わせて使うことが多いです。

・シャンデリア型

名前の通りシャンデリアに使うときにはクリア電球のシャンデリア型がきれいです。

またシリカ電球のシャンデリア型は、例えばテーブルランプの細長いものなどに使うと、より光が均一に渡ってよいでしょう。

・エジソン電球型

・試験管型(チューブ型)

エジソン型電球と合わせて、最近人気のフィラメント(白熱電球が発光する部分)に似せたLED電球です。

知らないと白熱電球と見間違えます。

電球色のクリア電球がほとんどです。

形の良さを味わうのに、シェードを使わず電球だけで使うことが多いです。

光の広がり角度が広いです。

見た目のデザイン性で選びましょう。

電球の配光

光の広がり方を配光といいます。

使う照明器具によって適したものがあります。

これでなくてはいけないという決まりはありませんが、適したものを使うとその分きれいに見えてきます。

光の広がり角度の広いものから順に紹介していきます。

電球の配光の種類

・全方向

フィラメント型は最大で 約360°

フィラメント型でないものは 約260°

・広方向 約180°

・下方向 約140°

・レフ型 約60°

・ビーム型 約10°~30°

場合別のおすすめ配光

フロアライトやペンダント照明などでは全方向タイプがお勧めです。

照明器具の作りで全方向に明かりが広がるものは、一般電球型で配光角度の大きい全方向タイプが良いです。

ペンダント照明で金属のシェードで横から見て台形タイプは、下方向タイプがお勧めです。

照明器具の作りが下にしか光が出ないので、下面集中型の一般電球型の下方向タイプが良いのですが、シェード内部が白く再反射するのがほとんどなので、それほど気にしなくてよいです。

スポットライト照明はレフ型かビーム型がお勧めです。

照明器具本来の部分的に光を照らす役割が発揮できます。

照明器具ごとに紹介はしましたが、

結局のところ照明器具の光らせたい部分の形と、電球の光る部分の形を合わせればいいのです。

光る仕組みの種類

現在はLED電球を選べば通常は問題ないといえます。

しかしまだまだ他の種類の電球も健在です。

LED電球を知るにも、他の種類と比較してみましょう。

LED電球

配光角度が狭いかも

LED電球のいっぱんてきな特徴は別にして、キレイさとかかわるところは配光角度です。

古いLED電球や、安いLED電球はソケットの部分が大きく、その分光の進む角度が限定されてしまいます。

それと一般的な特徴も押さえておきます。

・発熱量が少ない

・直ぐにつく

・平均すると長寿命

・紫外線をほとんど含まず、虫が寄りづらい

熱に弱いので、密閉器具やダウンライトには、対応した電球が必要です。

→別記事の電球の耐熱ランクを参照

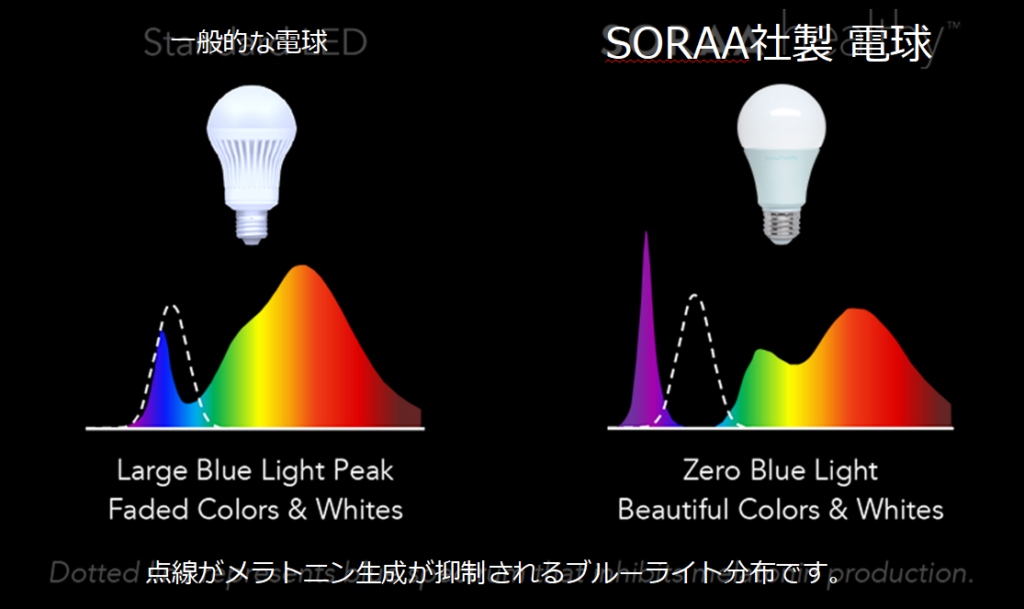

これもキレイさとは少しずれていくのですが、LED光の波長のうち、ブルーライト部分が良くないといわれています。

ブルーライトは一般的に下記の2つの理由でよくないとされています。

・目自体へのダメージ

・体内サイクルの乱れ

ブルーライトは光が強く目から入って、メラトニンというホルモンの分泌が少なくなり、頭が活性化してしまう。これが夜に起きると睡眠障害につながります。

ブルーライトを含まないLED電球もあります。

SORAA社製のLED電球はブルーライトに当たる光の分布がなく、睡眠障害が起きないとのことです。

電球蛍光灯

電球の中に蛍光灯が入っている電球です。

発熱量は少なく、つくのにすこし時間がかかります。従来の白熱電球よりは長寿命です。

繰り返しの点灯、消灯に向かないです。

最近は少なくなってきています。

従来の白熱電球

発熱量は多く、手で触るとやけどするほどです。直ぐにつきます。寿命は短いです。

周辺に紙、布などの発火物を決して置いてはいけません。燃えて火事になります。

現在は販売が少なく、100円ショップでは見かけます。

熱に強いので非常灯に使われます。

ハロゲン電球

特徴は従来の白熱電球と近いです。

発熱量が多く、直ぐにつき、寿命は長いです。

周辺に紙、布などの発火物を決して置いてはいけません。燃えて火事になります。

ビーム型の電球はハロゲンが多かったのですが、これもLED電球に切り替わってきています。

電球の本来の色に見える指数

電球でどこまで本来のキレイな色が出せるか

普通に考えると色は変わるはずないのに、本来の色ってナニ?と思いませんか。

ちょっと違いますが分かりやすく例えると、

写真を撮った時になぜかくすんで見えたり、スーパーのお肉などがおいしそうに見えて、買って帰るとなぜが暗く不味そうに見えたりしますよね。

そこで電球の光がモノに当たった時に、そのモノの本来の色にどれだけ近い色がでるかという数字が、

演色評価数CRI(Color Rendering Index)と平均演色評価数 Ra(average of Rendering index)です。

両方とも100に近いほど太陽光に当たった時の本来の色に近い色が出せているという指数(判断する数字。)です。

具体的には日本の大手メーカーでは

パナソニックでは84Ra

東芝では90Ra

最も高演色性なのはSORAA社製のLED電球で、ブルーライトのないLED電球としても紹介しましたが、

95Raです。

演色評価数CRIと平均演色評価数 Raの違いですが、CRIはRaとその他の要素を含んでいますので、CRIのほうがより包括的な指数といえます。

演色評価数CRIと平均演色評価数 Raの違いですが、CRIはRaとその他の要素を含んでいますので、CRIのほうがより包括的な指数といえます。

演色評価数CRIと平均演色評価数 Raの違いですが、CRIはRaとその他の要素を含んでいますので、CRIのほうがより包括的な指数といえます。

電球に対して直接リモコンなどで、ON/OFFや、調光、調色ができるものがあります。

スマート照明とかスマートライティングといいます。

今までの照明を使いつつ、電球を変えるだけで調光、調色ができるので、お部屋をキレイにするハードルを下げることができます。

いままでは照明器具に対してのリモコン操作だったのですが、直接電球に対してですので、無線操作の電球が今お使いの照明器具に合えば、リモコンで操作が可能になります。

この「合えば」というのは、通常の電球の考え方と同じで、口金の大きさや、消費電力など、いままで紹介してきた条件です。

お部屋全体の照明を同時に操作したり、人感センサー連動や、スマホからの操作、Google HomeやAmazon Echoといったスマートスピーカーからの音声操作ができるようになってきています。

日本の大手照明器具メーカーは出しておらず、フィリップスや、IKEAが主流です。

ZigBeeという通信規格を使って、異なるメーカー間での操作が可能です。

コメント