急に照明がつかなくなった。

蛍光灯や電球がつかない。

さっきまでについていたのに

リモコンが悪いのか、電球が悪いのか、それとも照明本体が悪いのか。

困りますよね。

特に夜だと暗いし。

電気屋さんを呼んだ方がいいのかな?

呼ぶのもいいですけれど、費用もそれなりにかかります。

それに調べてもらって照明が悪かったら、来てもらった電気屋さんに好みでない照明をお勧めされたら断りづらいです。

高そうですしね。

そうでなくても分からないことをいいことに、実は単純なことで業者に法外な料金を取られたら大変です。

そこでまずは簡単に自己解決できることもあるので、何が悪いのか一つずつ探っていきましょう。

手順にそっていけばもう解決です、これで安心ですね。

簡単、最速の解決方法が分かります。

すぐに自分で解決したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

急につかなくなった照明の原因を調べて業者を呼ばずに自己解決する方法

問題はどこなのか?

電気がつかないといっても色々なケースがありますね。

問題を細かくしていくと早い解決につながります。

それぞれのケースでどのように解決していくか具体的に紹介していきます。

1.蛍光灯がつかない

リング型や直線型の蛍光灯、常夜灯、グロー球(点灯管)がつかない場合

さらに状況を細かく確認します。

・蛍光灯だけつかない

・常夜灯だけつかない

・どちらも全くつかない

→「照明器具全体がつかない」を参照

蛍光灯だけつかない

では順に解決しましょう。

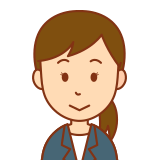

蛍光灯の黒ずみ/点滅など →蛍光灯の寿命

蛍光灯の接続コード近くが黒ずんだり、オレンジ色になっていれば寿命です。

この時常夜灯はつくはずです。

蛍光灯を交換して解決します。

こんな時はつかなくなる前に予兆があります。

・スイッチを入れてからつくのが遅くなってくる

・時々消えて、またつく

思い当たりますよね。

蛍光灯を外すコツは?

蛍光灯を外しましょう。

▶「丸型の蛍光灯」

やや四角いソケットを外します。

硬くなっていることが多いので、ぐりぐりと少しずつ円を描くように回しながら引き抜くと抜けていきますよ。

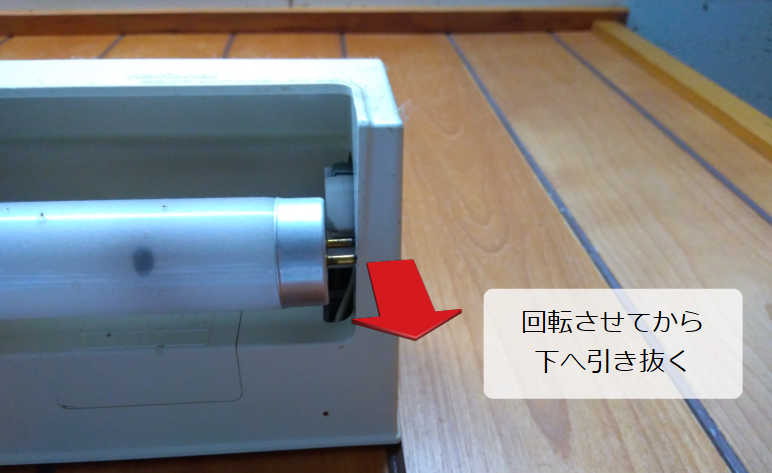

▶「直線の蛍光灯」

外し方は2つあります。

・蛍光灯を片側に押して、片側ずつ抜く

・蛍光灯を回転させて溝に合わせて下に引き抜く

蛍光灯の種類

外した蛍光灯を確認します。

丸型も、直線型も見るポイントは2つ。

型番と色に注意します。

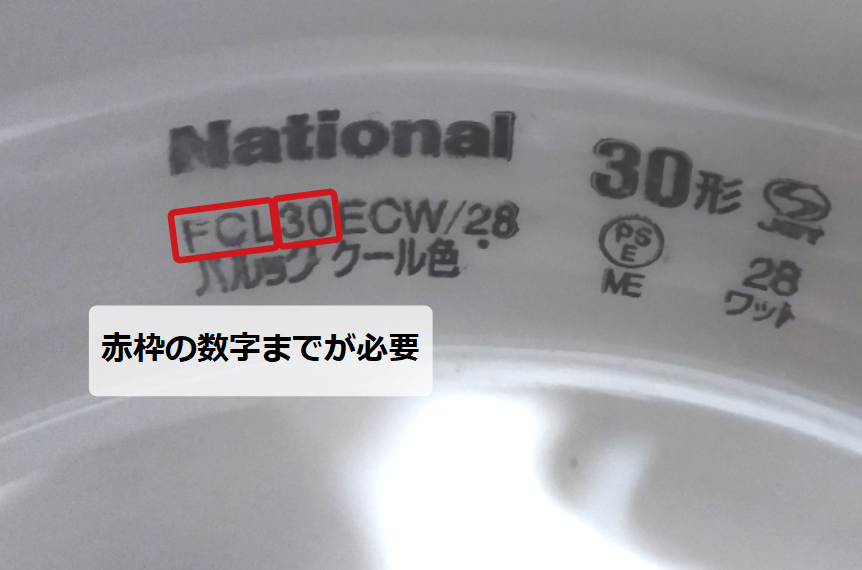

例えば上の写真では「FCL30ECW/28」が型番です。

全く同じでもいいのですが、絶対に外せないのは赤い囲みの左英字から数字までです。

つまりこの場合は「FCL30」です。

これ以降はメーカーによって色や電力などバラけてくるので、特に気にしなくてよいでしょう。

型番を細かく見ると、

初めの英字は光る方法です。

例えば「FCL30」の「FCL」

次の数字は大きさです。

例えば「FCL30」の「30」

そして大きさは型番とは別に「30型」と書いてあることが多いです。

つまり「30型」の30と、「FCL30」の30は同じです。

2本組の丸型蛍光灯なら、

30型+32型や、32型+40型などの場合は、

「FCL30/32」や「FCL3240」などと書かれています。

そして色を決めます。

▶丸型で2本などや、他の蛍光灯が近くにある場合

同じ色にそろえないと見た目が悪いですね。

この場合は型番の数字の後の記号も合わせてそろえましょう。

なので「FCL30ECW」ですね。

もしみつからなければ、色が違って使っても問題はありません。

照明を見た時に気になるかならないかだけです。

▶近くに他に蛍光灯がなく、単独使いの場合

どの色でもいいのですが、参考までに色の使われ方は、

電球色の赤黄色は、ホテル旅館の落ち着く色、

昼光色の青白は、仕事をするオフィスなどの色

に使われることが多いです。

ほとんどの場合に分かりやすく箱が光る色別になっています。

色は電球色が赤黄色、昼光色が青白、昼白色がその間(箱の色は緑が多い)

※参考までに型番の見方はこちら

パナソニック

東芝

写真は一例です。必ず合った型番を選んでください。

直管型も例えば20型は約58cm、40型は約1.2mなど合ったものをお選びください。

蛍光灯でなく、蛍光灯型のLEDに交換

そのまま蛍光灯に代えてもいいのですが、このタイミングでLEDに変更するのはいかがでしょうか。

照明器具はそのままで、LEDに変更できます。

・虫が寄りにくい

ドーム型のシーリングの場合には、底に虫がたまるのが嫌ですよね。

思わず見なかったふりをしませんか。

・蛍光灯に比べて長持ちするので、交換の手間が省ける

調べる、古いのを外す、買いに行く、交換する、捨てるなど、労力がかかります。

捨てるのも毎月の第1,3月曜日など、やたらと捨てられないので、しばらく抱えておくのも面倒です。

・リモコンが使えるようになる

照明本体にリモコンがなくても、LEDに直接反応するリモコンが付いてきます。

・明るさ調節ができる

丸型は常夜灯もできます。

でもデメリットとしては、蛍光灯に比べると初期費用が割高です。

丸型LEDランプは選びにくいので、分かりやすく下記の別記事にまとめました。

アイリスオーヤマが先駆けたほぼ独占商品です。

直管型(直線型)のLEDランプはこちらにまとめてあります。

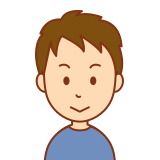

グロー球の点滅など →グロー球の寿命

グロー球(点灯管)が黒ずみ/点滅などして寿命の場合には、蛍光灯が新しくてもつきません。

グロー球は蛍光灯を付ける着火剤のような存在なのです。

小さく丸いのがグローランプ。

普段は光らず、電源ONの時だけチカチカするのです。

一つは豆電球の常夜灯で、2つあればもう一つがこのグローランプです。

※ただし仕組みによってグローランプがない場合もあります。

その場合はこれが原因ではありません。

→「どちらでもない」で解説します。

グロー球はどれーってなりますよね?

でも大丈夫。

オレンジに光る常夜灯の豆電球が1つ。

そして問題のグローランプが2つです。

2つの形の違いは、蛍光灯の大きさに合わせて対応しています。

どちらかの蛍光灯は点灯しているはずなのです。

一度消してからどちらかのグローランプを外して点灯を確認してみれば、どっちが悪いグローランプなのか分かりますね。

※もし両方とも蛍光灯が点灯しない場合は、同時にグローランプが悪くなる可能性は低いので、これではなく本体側の安定器が悪い可能性があります。

→「どちらも全くつかない」で解説します。

さてグローランプは種類がたくさんあるので、外したグローランプの印字された型番で検索して購入しましょう。

グローランプは上か下に型番が刻印されているので、基本はこれを確認して同じものを求めます。

しかしグローランプも改良されてきています。

例えばパナソニックの例だと

FG1Eの場合はFG1EL

Lが末尾につくと

約3倍長寿命タイプ… △

さらにFGのGがEになり、

FE1EF2Xと変わると電子点灯管となり

10倍長持ち+すぐ点灯タイプ… ◎

お値段もそれほど差がないので、この電子点灯管が断然お勧めです。

この法則でFG5Pは、FE5PF2Xが、

FE4Pは、FE4PF2Xの、

電子点灯管がお勧めです。

型番の始めが同じであれば、メーカーや外見に関係なく使用できます。

定番を紹介しますが、他は今使っている「型番」+「電子点灯管」で探して該当するものに変更します。

FG1Eタイプなら、電子点灯管はこちら

FG5Pタイプなら、電子点灯管はこちら

FG4Pタイプなら、電子点灯管はこちら

どちらでもない1 →接触不良

蛍光灯がつかなくて、蛍光灯の黒ずみもない、グロー球も点滅や黒ずみもない、でも常夜灯がつく場合は接触不良が考えられます。

接触不良が疑われる場合の解決方法2つ

抜き差しと、コンタクトスプレー

まずは何回か電気の流れる道筋を抜き差ししてみます。

蛍光灯のソケット、グロー球の抜き差し

なぜかというと長年使っていると電気の流れるわずかな接点以外が酸化して膜を作り、電気が流れない状態になっている場合があるからです。

そしてすれることで酸化部分が落ちて電気が流れるようになり、電気がつくようになります。

次にコンタクトスプレーを使ってみましょう。

付属のノズルを使って電気の通る道すじ、つまり蛍光灯を本体とつなぐコネクタや、電球のネジの部分とそれの受けのソケット金属部分のところへスプレーします。

コンタクトスプレーとは、電気系統の回路に使えるスプレーで、その名の通り接点を回復させるスプレーです。

クレ556のと違って知名度はないですが、こちらも家庭に常備して間違いない商品です。

電化製品一般の不具合がこれ一つで直るケースがあるので、修理を出す前に必ず試す価値があります。

また接点復活スプレーともいいます。

2つの異なる名前で似た内容の商品を販売していたので、その違いをメーカー担当者に直接聞く機会があり確認したところ、販売経路の違いで商品名を分けているだけで内容成分は一緒とのことでした。

レビューを一つ上げます。

蘇生させるとは、もはや神。

Amazonカスタマー

完全に死んだ、音の出なくなった愛用ギター・エフェクターを絶望と共に分解し、これでもかとやけくそで噴射した。

その日は、噴射後もピー・ピー・ピーと謎の怪音を発生するのみで、

回復の兆しは見られなかったが、1週間後に再びシールドを挿しこみ音を出してみると奇跡が起きた。

「完全復活しとるやんけ!」

見事に私のワウ・エフェクターは復活し、麗しい音を奏でています。

開発陣・メーカー様に魂の底から感謝いたします。

ありがとうございました。

どちらでもない2 →方式の違い

蛍光灯の種類は3種類あります。

間違って使うと壊れます。

・一般家庭ならグローランプを使う「スタート形」

・一般家庭でグローランプのない「インバータ型」

・施設で使われるグローランプのない「ラピッドスタート形」

もう古い蛍光灯を処分してしまって分からないのなら、こちらが判別の参考になります。

どちらでもない3 →安定器の故障

常夜灯がつくのに蛍光灯がつかない、ほかに原因が見当たらないときは安定器の故障が考えられます。

この場合は修理するのなら本体を買い替えがオトクなので現実的ではありません。

ただ丸型蛍光灯であれば「蛍光灯がつかない」で紹介した「LED蛍光灯」に交換することで、安定器を経由することなく天井電源を直接受け取るので、照明器具を生かしてLED化することができます。

寒い朝に蛍光灯がつかないのは、電解コンデンサー劣化のため

安定器の部品で電解コンデンサーは劣化により寒さで機能低下するからです。

余談ですが、蛍光灯ではなく寒い朝にパソコンが起動せず、カバーを外してガスファンヒーターで内部を温めてから起動していました。

その後しばらくして電源を入れた瞬間に、爆発音とともに白煙が出て電解コンデンサーはお亡くなりになりました。

なので寒さで点灯しなくなり始めたら壊れる前に交換か、修理が必要ですね。

常夜灯だけつかない

.png)

夜寝る時につけるオレンジ色の薄暗い電球のことを常夜灯といいます。

豆電球ですね。

ナツメ球ともいいます。

これだけがつかない場合は、ただ常夜灯を交換すれば大丈夫です。

※100均のLED常夜灯は、安くても暗いのでお勧めできませんよ。

もし新品に交換してもつかない場合は、接触不良が考えられます。

先の大項目「蛍光灯だけつかない」より「どちらでもない →接触不良」を参考にしてください。

2.電球がつかない

電球が1つだけ消えてしまった場合です。

こちらの項目と、次の「照明器具全体がつかない」も合わせて参照してください。

まずはどこが問題なのかを調べる

電球が悪いのか、 切れた電球のところの照明器具が悪いのか判断します。

方法は?

いま問題なく点灯している電球とつけ替えてみます。

※下記の囲み記事「電球を試すときは」を参考にしてください。

結果は?

照明に使う電球が1つの時は、他の照明から電球を持ってくることになりますが、この時に注意が必要です。

面倒でも正確な判断のため照明器具につく条件の電球を、正しく理解してから試す必要があります。

一つの例として電球は、ソケットに入れば何でもいいわけではなく、照明器具の最大消費電力を守らなければいけません。

最大消費電力とは照明器具に使える電球がどこまで電気を使えるかの上限です。

照明器具のどこかに必ず書いてあるので、これを知ったうえで交換の電球を探します。

最大消費電力を含め、照明器具にどの電球を使えばいいのかは以下を参照してください。

それでは試した結果、具体的な解決策を見ていきましょう。

電球が悪い

電球交換して電球に問題があると分かった場合です。

この場合は電球の買い直しが必要です。

電球の選び方はこちらが参考になります。

電球がついたり消えたりを時々繰り返していた場合には、電球の寿命ではなくサーモスタット(熱の上がりすぎを防ぐ機能)が働いた場合があります。

LED電球は発熱しないイメージですが、発熱し、また熱には弱いのです。

LED電球は熱に弱いので一定の温度を超えると内部の電子部品を守るために、自発的に消灯して発熱を抑える機能を備えているものがあります。

したがってこの場合はただ買い直しても、原因が解決されておらずに繰り返す可能性があります。

電球か照明を変更する必要があるのですが、こちらに詳しく解説されています。

照明が悪い

照明器具の問題でよくあるのは接点の不良です。

解決方法は

▶何度も電球を抜き差しする

▶ヤスリを使って接触不良を直す

(下記参照)

▶コンタクトスプレーを電球との接点を含めて内部の電子部品全般にノズルを使って吹きつけてみる

以上で解決しない場合は修理に出すか、買い替えを検討します。

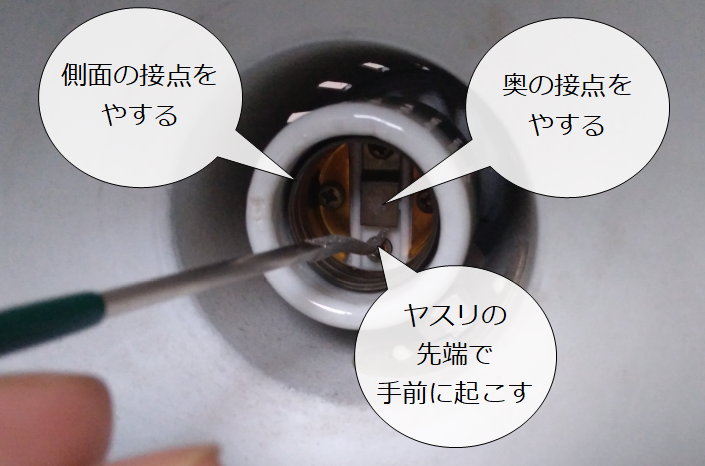

それでは「ヤスリを使って直す方法」を詳しく見ていましょう。

ヤスリを使って接触不良を直す

ポイントは3つありますが、いづれも必ずコンセントプラグを抜いて電源を切ってから行います。

・側面の接点をやする

・奥の接点をやする

・奥の接点をヤスリ先端で手前に起こす

奥の接点をヤスリ先端で手前に起こすのは、電球への当たりをよくするためです。

使うヤスリはダイヤモンドヤスリがお勧めです。

通常のヤスリは前にしか、やすることができませんが、ダイヤモンドヤスリは全方向にやすれるのでとても使いやすいです。

また形状はウェーブ状がお勧めです。

電球のソケットの先端や、電池ボックスのプラス側は入り込んでいることがあると、通常の棒や平ヤスリだと当てづらいからです。

3.照明器具全体がつかない

とにかく照明そのものが全く光らない場合

こちらの項目と、先で紹介した「電球がつかない」も合わせて参照してください。

照明器具全体がつかない場合に考えられえる原因は次の通り。

何が悪いのか、可能性の高い順に探っていきましょう。

リモコンが悪い

ボタンを押して赤外線が出るか確認します。

方法は以下の通り。

1.赤外線の送信口にスマホのカメラや、デジカメを向けてボタンを押します。

赤外線の送信口は、リモコン上部に黒い光沢プラスチックで覆われているところです。

2.この時画面が一部明るくなれば信号は出ていることが分かります。

3.信号が出ているか、出ていないかを判断。

※iPhoneの場合は、メインカメラでは、正しく光っても画面で光が出ないようです。

代わりに自撮り用のインカメラであれば映るとの情報がありました。

※よくわからなければ、まずは確実に動いているエアコンのリモコンなどで試してみます。

▶信号が出ていない場合は、リモコンが悪い

別の記事にまとめてあるので参照してください

▶信号が出ている場合は、リモコン以外が原因

次へと他の原因を探していきましょう。

ブレーカーが落ちている

例えば部屋の壁コンセントで、スマホが充電されるか、もしくはドライヤーなどが動くか試します。

▶動かなければ、一部屋だけ電気がつかないので、ブレーカーが落ちている可能性があります。

次の大項目「部屋全体がつかない」を参照してください。

▶動けば、部屋までは電気が来ています。

他の原因を探して次へ進みます。

照明器具までの接触が悪い

丸型蛍光灯であれば、天井からのアダプターから本体へのプラグを抜き差ししてみます。

ない場合もありますが、これでもダメなら次は天井と照明の間です。

面倒ですが他の部屋の照明器具を外して、つけ替えてみます。

照明は天井のソケット(引掛けシーリングボディ)が出るまで外して交換が必要です。

代表的なのが以下の通り。

なので下の写真はまだ照明のアダプターが残っています。

外し方はシールに貼って書いてありますが、緑のレバーを握って反時計回りに回してはずします。

そして交換してみた結果は?

→ つけば「照明器具が悪い」ですね。次に進みましょう。

→ つかなければ一つ飛んで「宅内配線のどこかが悪い」

他の部屋の照明器具を外すのが面倒なら

2つの照明器具を外して交換するのは面倒ですね。

分かります。

なので急いでいないのであれば、引掛けシーリングとコンセントの変換を使う方法があります。

天井をコンセント化すれば、後はドライヤーでも何でもいいので動くかどうかです。

照明器具が悪い

買い替えか、修理に出す選択肢がありますが、修理費用で新品が安く買えてしまうので、特にこだわりがなければ新品購入がおすすめです。

日本のメーカーNECで、Amazonでは4,500円ほどで6畳タイプ、5,000円程度で8畳タイプが購入できます。

5年の保証がついて、リモコンで、調光、常夜灯、防犯の留守タイマーまで付いています。

直接結線さえしていなければ、どんな天井プラグにも、工具なしで簡単取付可能です。

しかも無料のお試しAmazonプライムにすれば翌日配送です。

もっとお安いアイリスオーヤマがAmazonのベストセラーですが、ちらつき報告とリモコンの壊れが汎用リモコンのレビューでいくつかあるので、問題報告がない、照明の製造実績のあるNECホタルニクスをお勧めします。

最近だと焦げて消防を呼んだ話も聞きますし。

Amazonリンクから8畳、12畳タイプもあります。

(Amazonの商品説明には、「出しろが10mm以下の埋込ローゼットや出しろが21mm以下の引掛けシーリングへは取付ができません。」と気になる記述ありますが、天井のプラグは規格が決まっているので、このケースまずないです。)

※さらにNECで最近わが家で購入したのはこちら。

子供が朝気持ちよく目覚めてくれるというので。

宅内配線のどこかが悪い

宅内配線の悪いところで可能性が高いのは壁スイッチです。

つかない照明の部屋のブレーカーを落として、壁スイッチ正面の隙間からと、プレートを外してコンタクトスプレーを使ってみましょう。

プレートはプレートの厚み下にマイナスドライバーを差し込んで外します。

なるべくなら裏面の接点近くまで外して吹きつけたいところです。

これで解決しない場合は工事業者にお願いします。

スイッチの交換作業は電気工事士の資格がないとできない作業です。

ただし住まいが賃貸契約の場合は、管理会社に連絡します。

できれば2社くらいは他に見積もり比較して、工事内容と金額を確認して決めたいところですが、早く対応してもらいたいのであればこちらも良いでしょう。

工事をお願いするのもオンラインで申し込みができます。

まずはリンク先の「電気工事はこちら」から料金を見てみましょう。

4.部屋全体がつかない

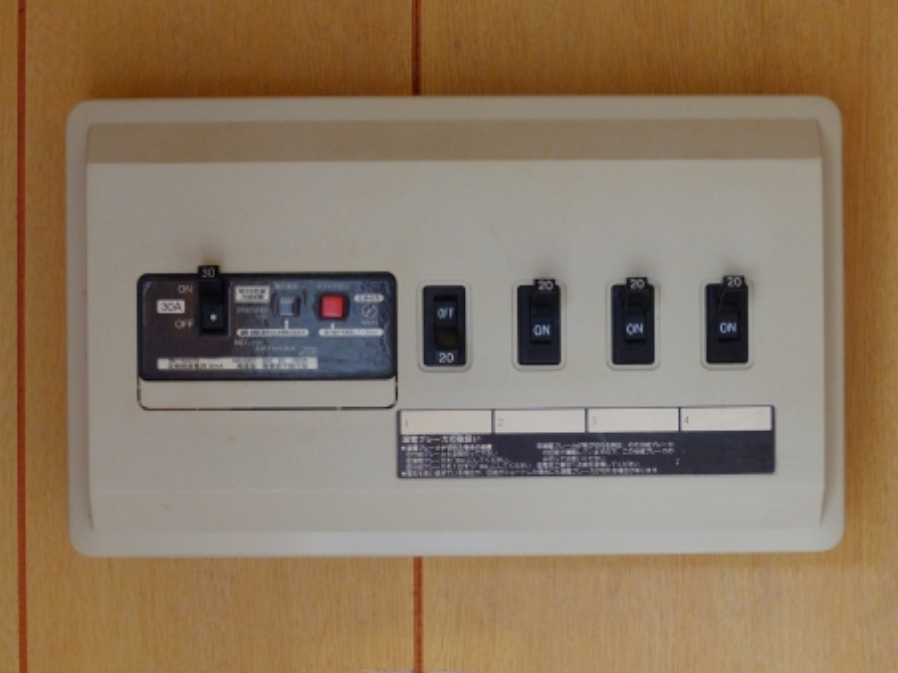

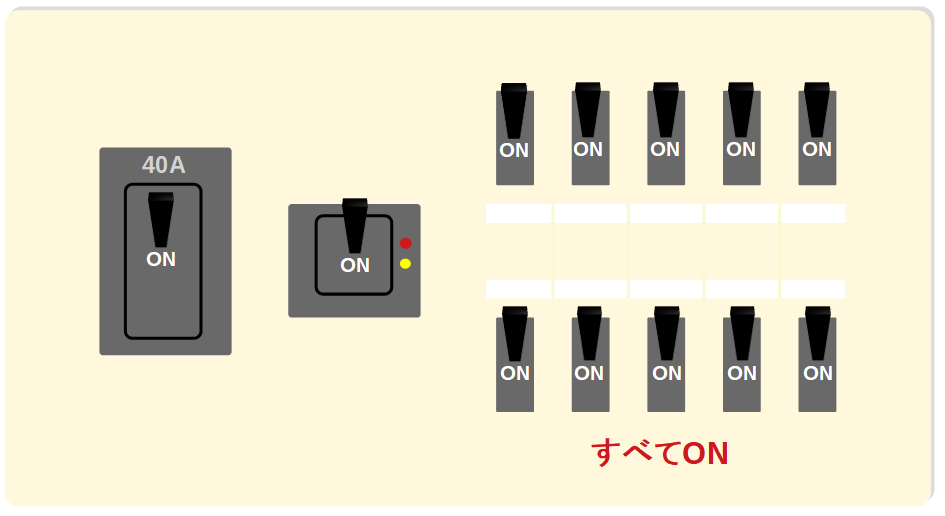

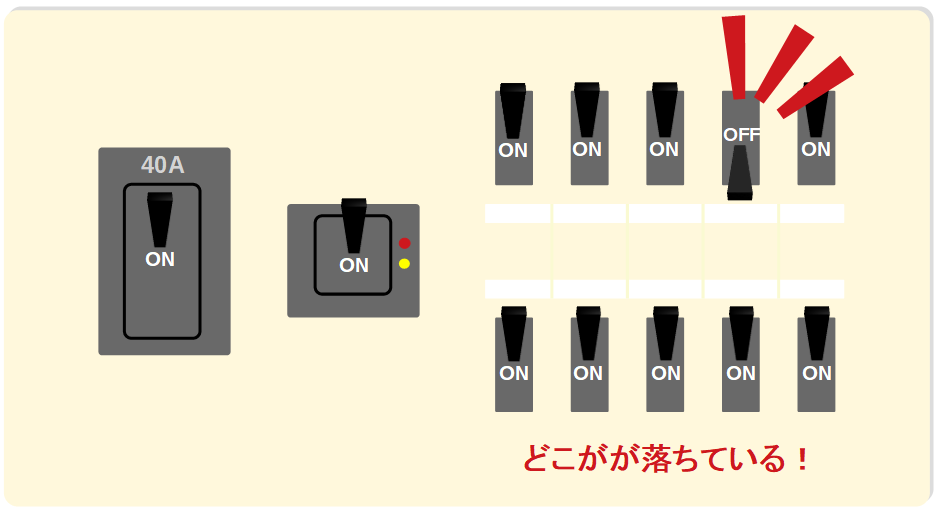

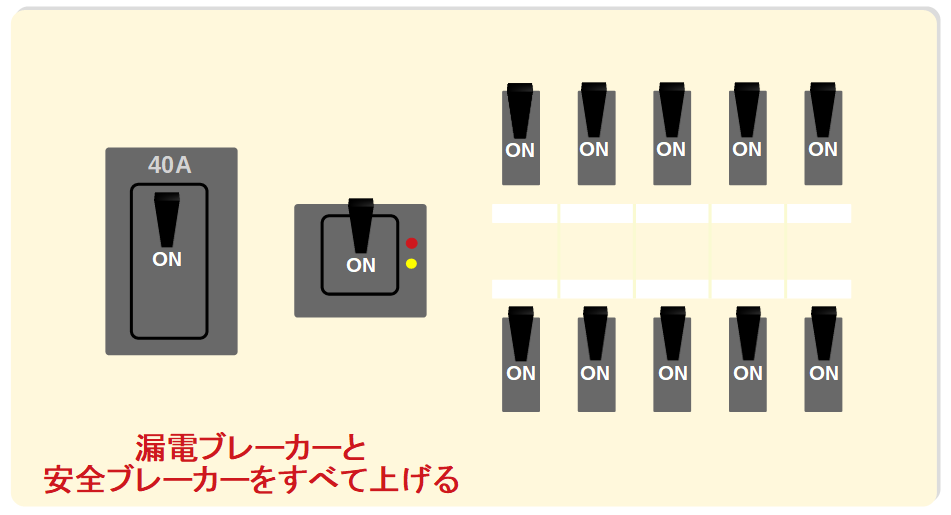

分電盤のレバーが一つ落ちていないかを確認する。

ブレーカーはどこにあるかというと、洗面やキッチンなどの壁上についていることが多いですね。

時にフタがついて隠れていたりします。

落ちていましたか?

ブレーカーが落ちてない

もしブレーカーが落ちていない場合は宅内配線の切断などが考えられます。

宅内配線の漏電になりうるので、この場合は直ちに工事業者へ依頼が必要です。

※ただし住まいが賃貸契約の場合は、管理会社に連絡します。

工事をお願いするのもオンラインで申し込みができます。

まずはリンク先の「電気工事はこちら」から料金を見てみましょう。

ブレーカーが落ちている

さて分電盤のブレーカーが落ちている場合は電気の使い過ぎです。

電気をたくさん使うヒーターや、電子ポット、ホットプレートなど熱を出す家電使った瞬間に電気が消えたのなら間違いなくその家電です。

また使った瞬間でなくても、使っているうちに家電の出力が上がったときにブレーカーが落ちることもよくあります。

わが家では電子レンジが最後の止まるとき出力が上がるようでよく落ちました。

この場合はコンセントから疑わしい家電を外してからブレーカーをあげます。

何度もブレーカーを落としてしまう場合は?

わが家は電子レンジでブレーカーを良く落としました。

なので電子レンジで専用のブレーカーをつけることで解決。

一回の工事だけで済みます。

いきなり部屋が真っ暗になるストレスがなくなったので、とても快適です。

一時的であれば、他の部屋から延長コードを引っ張ってくる方法もあります。

5.家全体がつかない

こちらも部屋全体の時と同じですが、

分電盤のレバーが落ちていないかを確認します。

電気が消えても自動で復旧したら、問題なし

電気の使い過ぎでブレーカーが落ちたので、同時に使っていた家電を見直して何かを使わないようにします。

これはスマートメーターになっている証拠。

自動でブレーカーが落ちて停電しても、10~15秒ほどで自動復旧します。

ブレーカーはどこにあるかというと、洗面やキッチンなどの壁上についていることが多いですね。

時にフタがついて隠れていたりします。

さてレバーが落ちていましたか?

ブレーカーが落ちていない

宅内配線の切断などが考えられます。

宅内配線の漏電になりうるので、この場合は直ちに工事業者へ依頼が必要です。

※ただし住まいが賃貸契約の場合は、管理会社に連絡します。

工事をお願いするのもオンラインで申し込みができます。

まずはリンク先の「電気工事はこちら」から料金を見てみましょう。

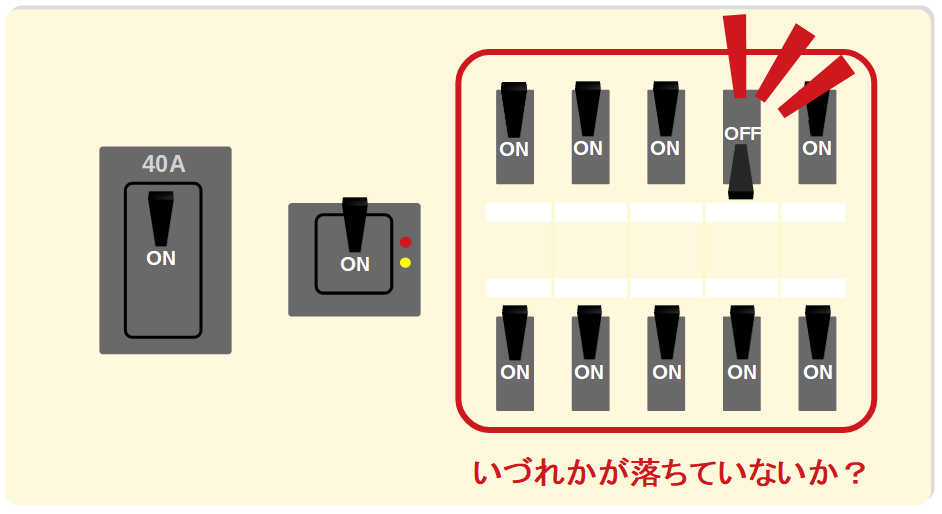

ブレーカーが落ちている

家全体で分電盤のブレーカーが落ちている場合は2つ。

アンペアブレーカー、漏電ブレーカーのどちらが落ちていますか?

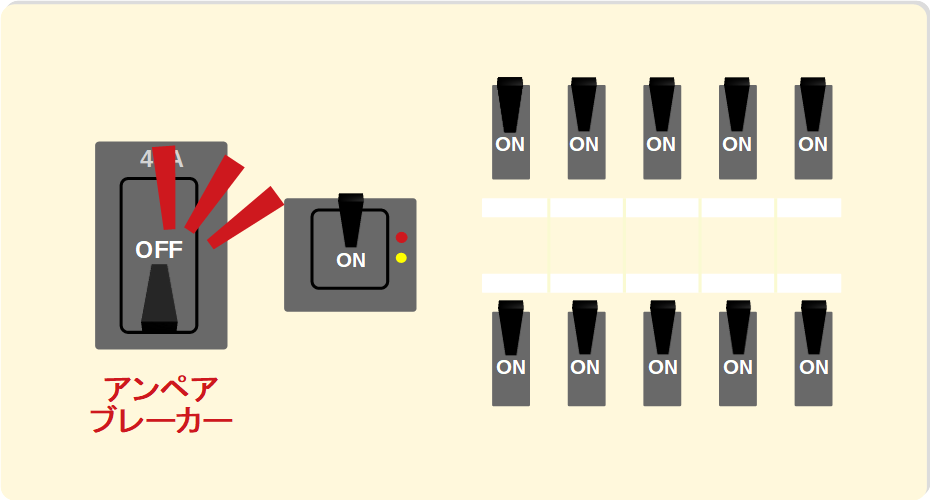

□アンペアブレーカーがOFF

電気の使い過ぎです

電気をたくさん使うヒーターや、電子ポット、ホットプレートなど熱を出す家電使った瞬間に電気が消える場合など。

また使った瞬間でなくても、使っているうちに家電の出力が上がったときにブレーカーが落ちることもよくあります。

わが家では電子レンジが最後の止まるとき出力が上がるようでよく落ちました。

解決方法は疑わしきキッチン家電をコンセントから外して、ブレーカーをあげます。

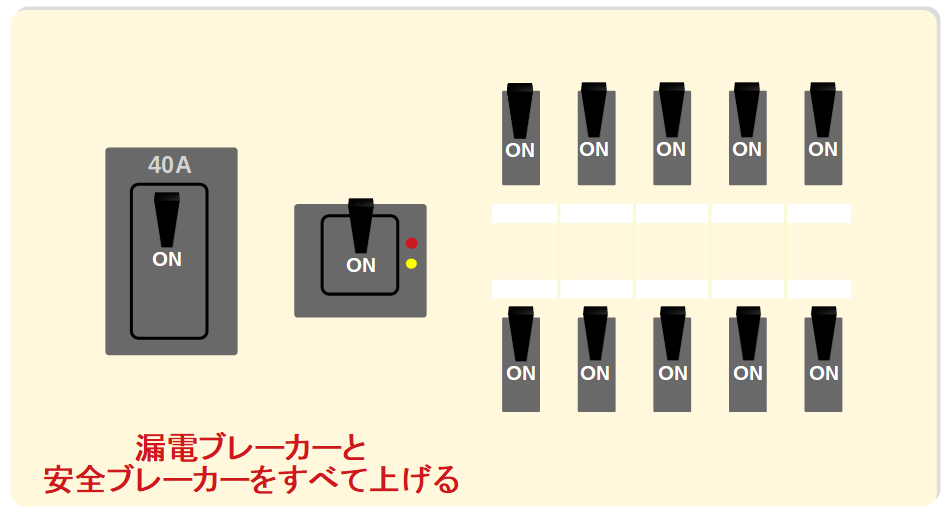

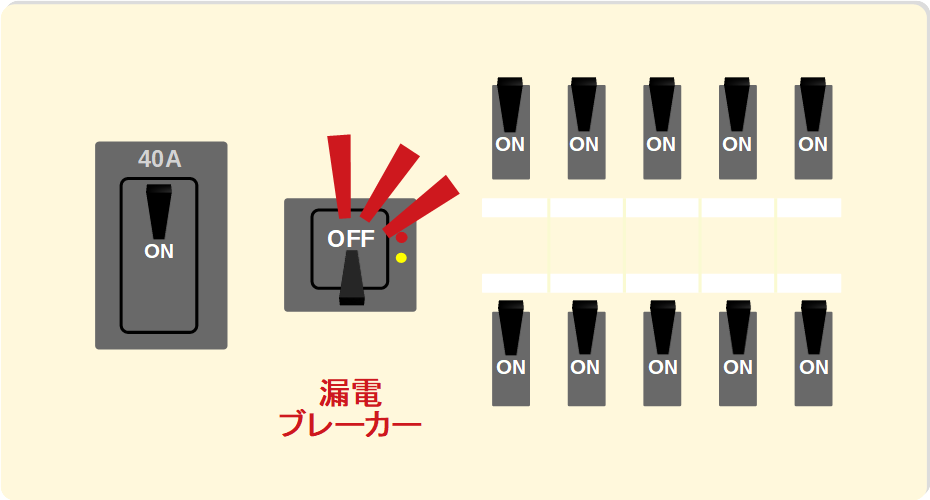

□漏電ブレーカーがOFF、もしくは半OFFでボタンが出ている

※機種により状態が異なります。

漏電です。

使った瞬間の場合もありますし、長年コンセントにさし続けていた家電が起こすときもあります。

もしコードが焦げ臭い、変色などしていた家電を見つけたら原因の可能性大です。

コンセントから抜いてから復旧を試します。

原因のあたりがつかなくても大丈夫。

解決方法は同じなので、注意深く進めていきましょう。

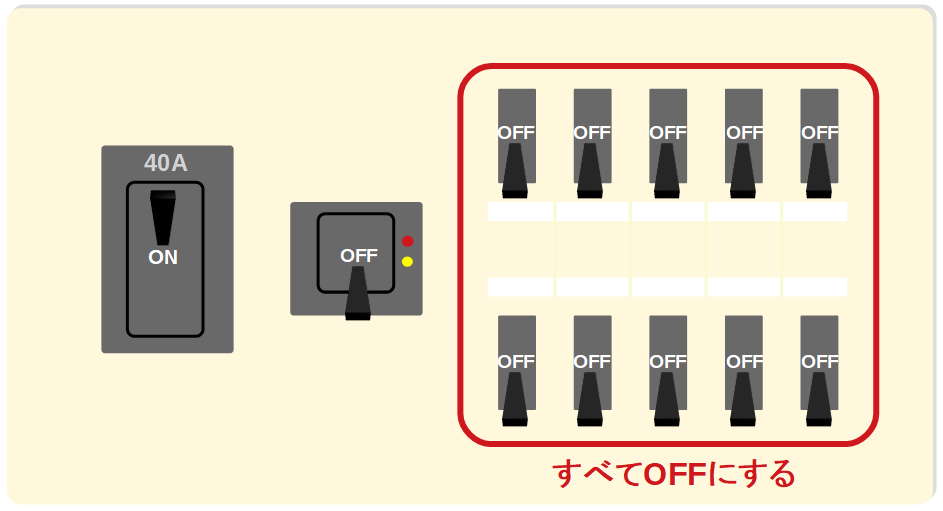

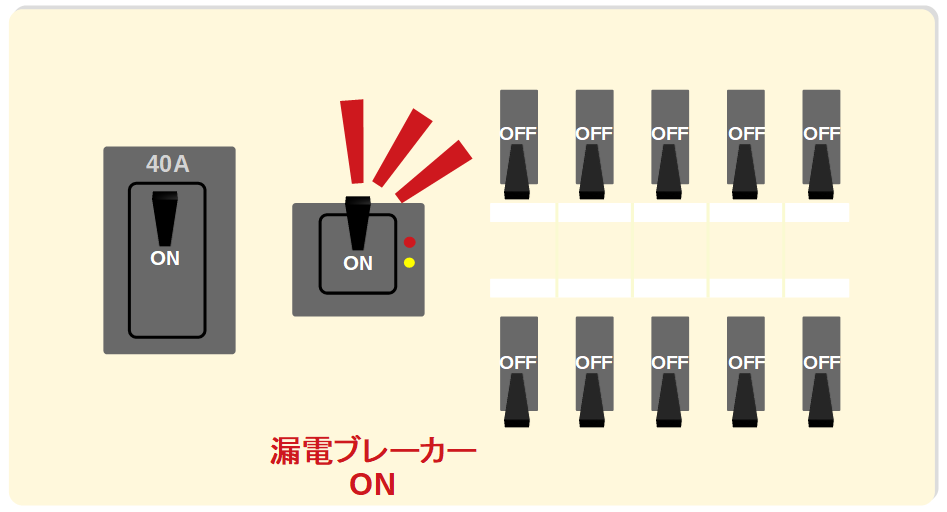

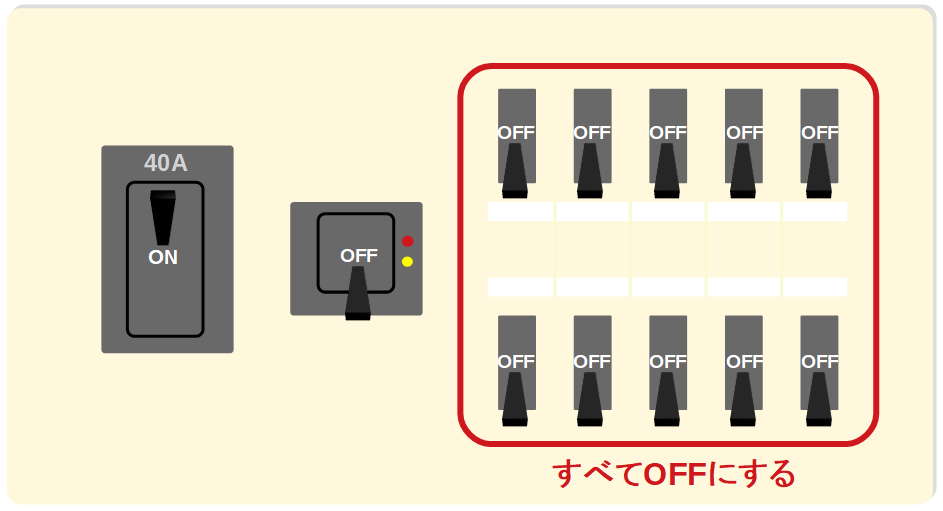

1.右のたくさんある小さい安全ブレーカーをすべてOFF

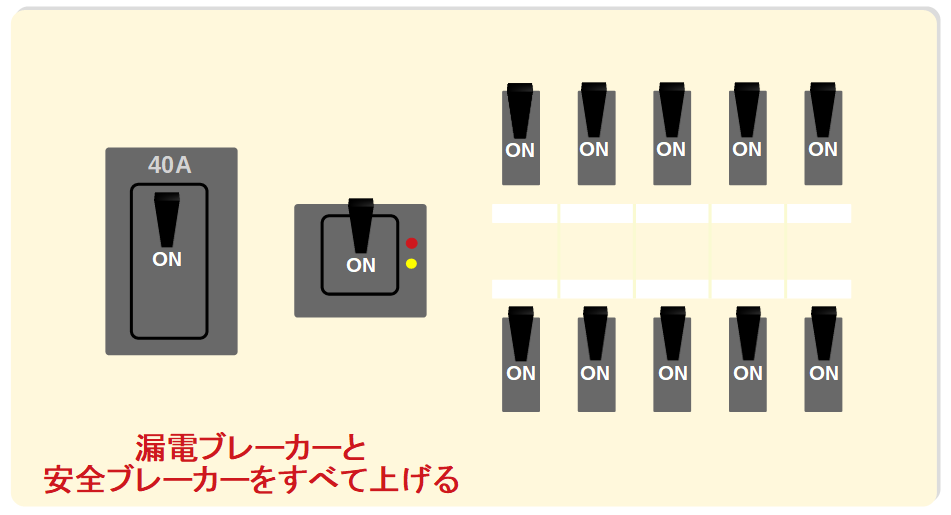

2.漏電ブレーカーをON

漏電ボタンが出ているタイプは、押し込み、レバーを下げ切り、上げる

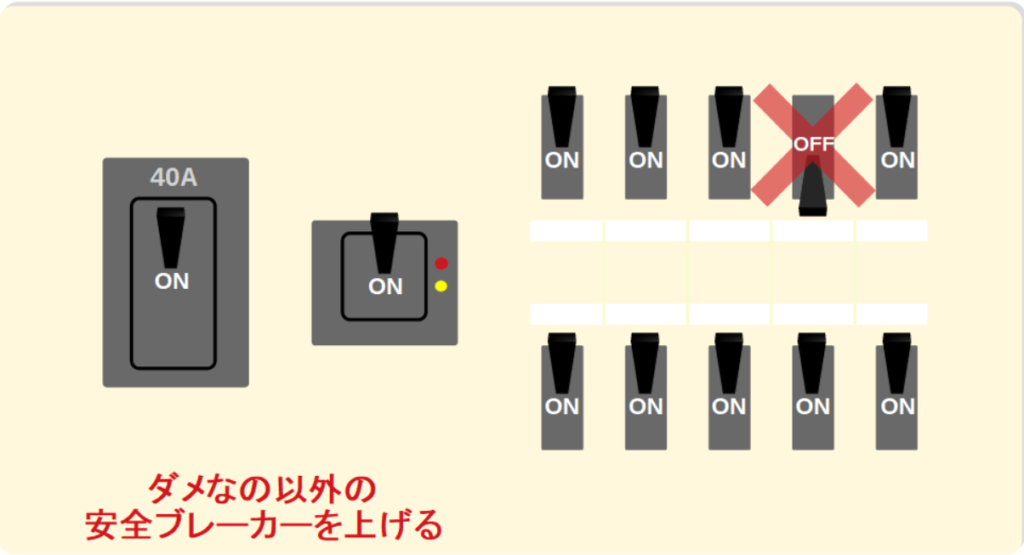

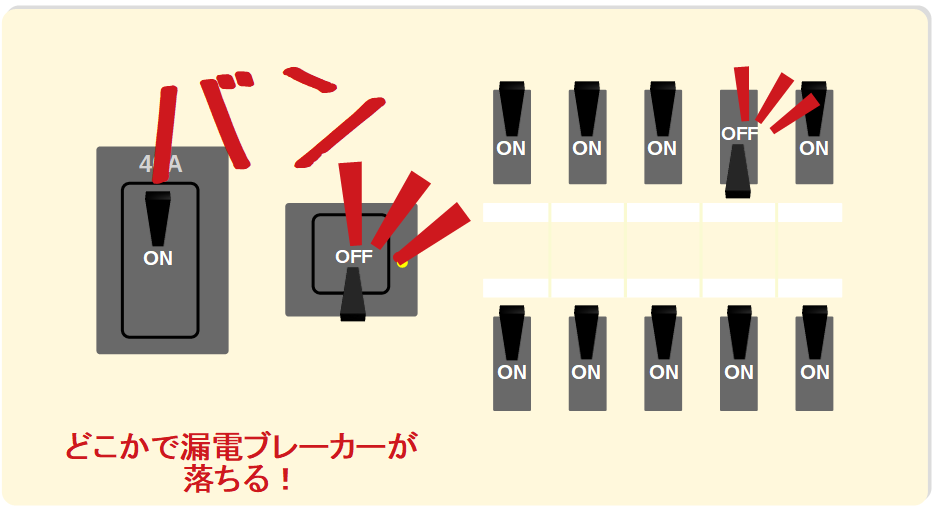

3.5秒ほど間隔をあけて、一つづつ安全ブレーカーをONにしていくと、ダメな部屋で漏電ブレーカーが落ちる

疑わしき家電を抜いた状態で、すべてのブレーカーを上げても何も起きない場合は、まさに疑わしき家電が原因だったということ。

これで問題解決です。

家電は廃棄か、修理に出します。

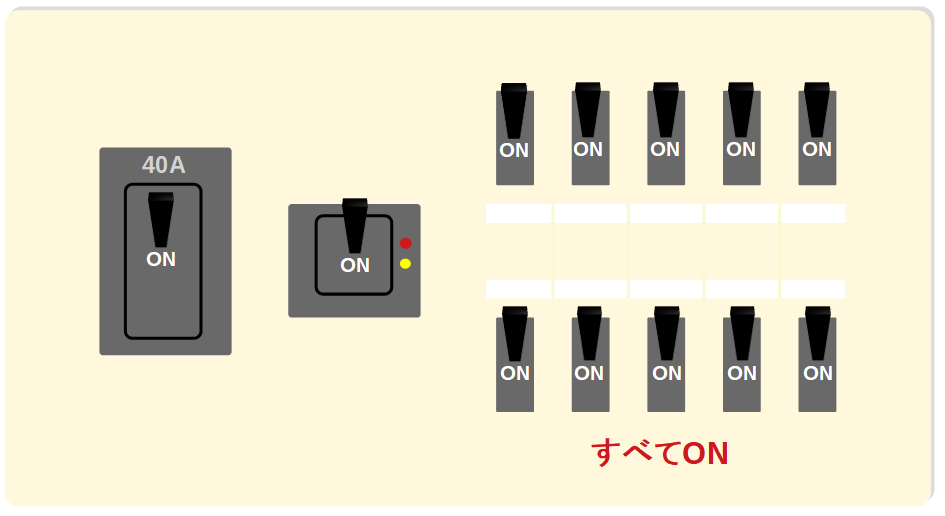

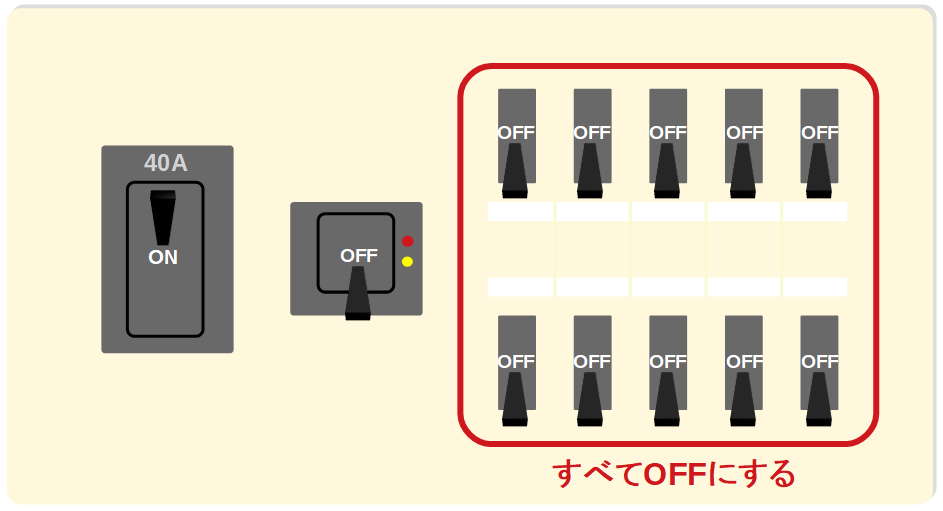

5.再び手順1より進めて、ダメな安全ブレーカー以外をON

ここまでで他の部屋は問題なく電気が通るようになりました。

もうひと踏ん張りです。

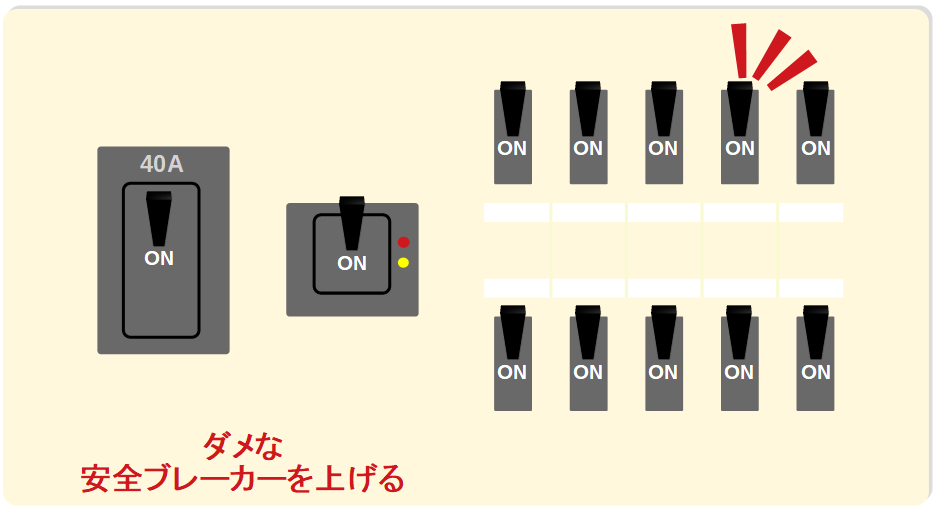

6.ダメな部屋の疑わしき家電を外してから、ダメな安全ブレーカーをON

漏電ブレーカーが落ちなければ、ここで問題解決。

しかし再び漏電ブレーカーが落ちるようなら次へ。

8.ダメな部屋すべての家電をコンセントから外して、すべての安全ブレーカーをOFF

9.漏電ブレーカーと、ダメな部屋の安全ブレーカー合わせてすべてON

10.ひとつづつ家電をコンセントにつなげていく

どこかで漏電ブレーカーが落ちた家電がダメなモノです。

11.ダメな家電をコンセントから抜いて、安全ブレーカーをすべてOFF

12.漏電ブレーカーをONにして、再びすべての安全ブレーカーをONにしていく

これで終了、お疲れ様でした。

これでもダメだわ

気を落とさずに一度相談してみましょう。

ときにスマートメーターがついている場合は手順が異なってきます。

工事をお願いするのもオンラインで申し込みができます。

まずはリンク先の「電気工事はこちら」から料金を見てみましょう。

6.地域全体がつかない

自然災害や事故、計画工事などで地域全体が停電の場合です。

まずお住まいの地域の電力エリアの停電情報を調べてみます。

なにも情報がなければ、こちらから連絡をしましょう。

下記のリンクから停電情報と、連絡先が分かります。

北海道電力エリア

東北電力エリア

東京電力エリア

中部電力エリア

北陸電力エリア

関西電力エリア

中国電力エリア

四国電力エリア

九州電力エリア

沖縄電力エリア

すぐに復旧しなそうならスマホのバッテリーの消耗を抑えることが大切です。

なぜなら情報収集が大切だからです。

そして悪いことに停電で自宅のWi-Fiが切れると、いつもより早くバッテリーが消耗します。

理由は2つ

・電力を使うモバイル回線に切り替わるため

・近隣のWi-Fiに接続を自動で試み続けるため

バッテリーの消耗を防ぐ方法は、

・Wi-Fiの停止

・画面の明るさを暗く

・余分なアプリを停止

・黒背景に白文字のダークモード

Wi-Fiの停止をもう少し補足します。

繋がらないので不要と思われるかもしれませんが、近隣の生きているWi-Fiを探して、接続可能かスマホが自動で試み続けるのでムダな電力を使ってしまうのです。

また災害の場合は位置情報の取得はそのままにしておきましょう。

必要に応じて電池式のバッテリー充電器をコンビニ等で入手しておくと安心ですね。

コメント